Alte Grabsteine

Chronik 2 > Kirche

Das kleine Lapidarium am Friedhof in Widdershausen

In den 1970er Jahren wurde an der evangelischen Kirche in Widdershausen der Treppenaufgang erneuert, aus Sicherheitsgründen wurde auch eine Stützmauer zum Anwesen Köhler später Höhn Haus 66, heute Felsenstr. 16 errichtet.

Bei diesen Arbeiten wurden zwei alte Grabsteine geborgen, die Grabsteine stammten vom ersten Widdershäuser Friedhof, dem einstigen Kirchhof auf dem Plateau hinter dem Kirchturm. Die aufwendig gestalteten Grabsteine wurden hinter der Friedhofshalle auf dem neuen Friedhof aufgestellt.

Der neue Friedhof oberhalb des Bahnhofs und der Bahnschienen wurde erst 1880 errichtet.

Der neue Friedhof oberhalb des Bahnhofs und der Bahnschienen wurde erst 1880 errichtet.

Neben dem Treppenaufgang zur evangelischen Kirche wurde eine neue Stützmauer errichtet, bei den Erdarbeiten wurden die beiden alten Grabsteine gefunden

Wurden Grabdenkmäler und Gedenksteine aus dauerhaftem Material (Stein oder Metall) bis dahin nur für den Klerus, den Adel und wohlhabende Bürger angefertigt, so war es Ende dem ausgehenden 18. Jahrhunderts auch weniger begüterten Bürgern und sogar der ländlichen Bevölkerung der umliegenden Dörfer möglich, die Erinnerung an die Verstorbenen durch steinerne Monumente, im allgemeinen Grabkreuze, zu sichern und geben auch Aufschluss über die ländliche Grabmalgestaltung in dieser Zeit.

Das kleine Lapidarium am Friedhof in Widdershausen besteht nur aus 2 alten Grabsteinen, der Grabstein rechts konnte jetzt entziffert werden

Die Grabmale sind sehr schwer zu entziffern, es ist uns aber gelungen, eines der beiden Beschriftungen eindeutig zuzuordnen:

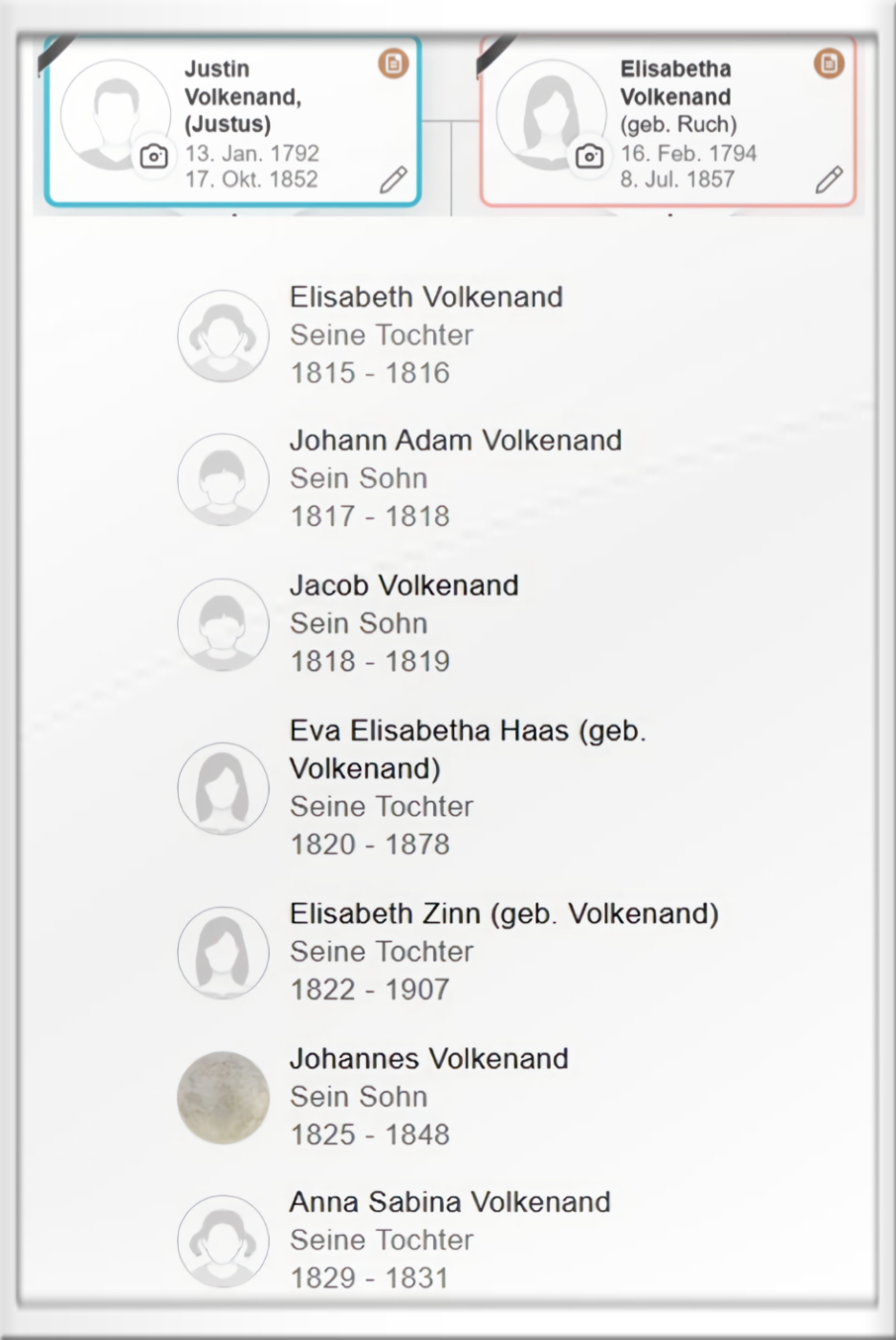

Es handelt sich um das Grabmal von Johannes Volkenand geb. am 12. Mai 1825 im Haus 46 auf dem Berge in Widdershausen, er starb bereits mit 23 Jahren am 6. September 1848 im Haus 46. Über die Umstände des frühen Todes ist leider auch im Kirchenbuch kein Eintrag zu finden.

Das Haus 46 hat den Hausnamen „Zinns“, er stammt von Johannes Zinn, dem Schwager von Johannes Volkenand, es folgen Johannes Friedrich Zinn, Adam Zinn, Adam Hofmann und zuletzt Georg Spangenberg im Haus 46, heute Brunnenstr. 14.

Die Grab-Inschrift lautet:

Hier an diesem heiligen Haus ruhet Johannes Volkenand

ein Sohn des hiesigen Einwohners Justus Volkenand und

dessen Ehefrau Elisabeth, ihr lieber Sohn geb. im Mai 1825

und gestorben im September 1848, war nur 23 Jahr 4 Monate

Johannes Volkenand 1825-1848 mit seinen Eltern Justus Volkenand und Elisabeth Ruch und seinen Geschwistern, vier Geschwister starben schon im Kleinkindalter und Johannes wurde nur 23 Jahre alt

Als Besonderheit lässt sich von diesen entnehmen, dass man die Verstorbenen, oft noch mit Angehörigen, reliefartig abgebildet hat, und zwar in der damals üblichen Kleidungsweise.

Als Besonderheit lässt sich von diesen entnehmen, dass man die Verstorbenen, oft noch mit Angehörigen, reliefartig abgebildet hat, und zwar in der damals üblichen Kleidungsweise. So kann man von den Reliefs wertvolle Hinweise auf das Kleidungsverhalten unserer Vorfahren ableiten. Mit einem geschulten Blick lässt sich zum Beispiel entnehmen, dass die Männer nach 1850 meist mit langen Hosen abgebildet wurden, während sie vorher Kniehosen trugen.

Die langen Hosen, Pantalons genannt, waren als Mode von Paris ausgehend auch von den Bürgern der deutschen Städte, zunächst in den größeren, später auch in den kleineren Landstädtchen wie Hersfeld, aufgenommen worden. Die Landbevölkerung beharrte aber noch einige Jahrzehnte länger bei der alten Mode, von Region zu Region verschieden lang. Da die Kleidung der Verstorbenen detailgetreu abgebildet wurde, sind die Grabsteinreliefs wertvolle Dokumente für die Kleidungsforschung.

Der Grabstein von Johannes Volkenand 1825-1848 in der Gesamtansicht